ジャケット写真が TOWER RECORDS の商品にリンクしています。

- 『Time Out!』

- 『Sweet 16』

- 『THE CIRCLE』

- 『FRUITS』

- 『THE BARN』

- 『Stones and Eggs』

- 『THE SUN』

- 『月と専制君主』

- 『自由の岸辺』

- 『或る秋の日』

- 『トーキョー・シック』

- 『THE GOLDEN RING』

- 『THE BARN LIVE ’98』

- 『Slow Songs』

- 『No Damage II』

- 『The 20th Anniversary Edition 1980-1999』

- 『GRASS』

- 『MOTOHARU SANO GREATEST SONGS COLLECTION 1980-2004』

- 『THE COMPLETE ALBUM COLLECTION 1980-2004』

『Time Out!』

最先端で、お洒落で、華々しい作品を作り続けてきた佐野さん。

これはいい意味で力を抜いた、って感じ。

サウンドもあえて作り込まずに、ラフなライヴ感を重視。

ロックンロールの原点はこんな感じだろ?と、当時のミュージック・シーンに提示した。

(2024.3.28)

それまで、日本の音楽シーンを牽引するような新しいサウンドにするべく、緻密なアルバム作りをしてきた佐野さんだけど。

ここらでひと息、と思ったのかもしれない。

トップスピードで走り続けるのもムリがある。

かと言って、止まるわけにもいかない。

そんな思いが表れてるアルバムではないだろうか。

曲が出来た。

素早くアレンジして明日のライヴで演奏しよう!

そんな思いをテーマに、ハートランドと共有してアルバム作りをしたんじゃないか。

それまでは佐野さんが思い浮かべるアレンジのイメージを具現化していたけれど、今回のアルバムは、ある程度、アレンジをハートランドのメンバーに任せる部分が多かったんじゃないかな。

そのスピード感での曲作りを刺激にして。

「ぼくは大人になった」が、「ガラスのジェネレーション」で歌ってた頃への決別というか、佐野さんも変わってしまった、みたいに捉えたファンも少なくないと聞いたけど。

でも、佐野さんは「つまらない大人にはなりたくない」と言ってたわけで、大人になりたくなかったわけではない。

「いつだって震えが止まらない」とか「とてもいかしてるぜ」と歌われるこの曲。

つまらない奴じゃなければ、大人になるのはいいことだと言ってるんだと思う。

(2024.7.25)

充実の80年代が終わり、90年代に入って発表されたコレは、なんだか不思議な存在感。

佐野さんの活動の中でも瞬間的な、ポツンとエアポケットに入ったかのようなアルバムだ。

「クエスチョンズ」はとてもミニマルでシンプルなサウンドがクールなロックンロール。

派手になりすぎず、荒々しくしすぎず、適度に力の入ったビートに痺れる。

ラストに来てヒートアップ。

「君を待っている」は佐野さんがつぶやくようにピアノを弾き語っているかのよう。

悪い意味ではないけど、テンションが上がらないピアノの音色だ。

「ジャスミンガール」は、このアルバムでいちばんキラキラとして力強いサウンド。

大味なメロディを佐野さんもシャウトして歌う。

シングルになるのは当然だ。

「サニーデイ」や「夏の地球」は面白いけれど、展開が少々ムリしてる感があって、難しい曲だなと感じた。

「彼女が自由に踊るとき」のノリの良さや「恋する男」のフワフワした感じは、とてもお洒落な流れ。

「ガンボ」は陽気なダンス・パーティー。

歌詞も含めて、ここまで羽目を外す佐野さんも珍しい?

「空よりも高く」は、「家へ帰ろう」と訴えかけるバラード。

佐野さんにとっての安住の地に行きつきたかったのかもしれない。

ふんわりしているサウンドだけれど、実は深刻さが混じっている。

ハートランドと共に、スピード感を持ってアルバムを作ったことの意味。

ロックンロールとしての原点回帰じゃないけれど、無駄なものは一切いらない。

削りに削って、削ぎ落して残ったものの尊さを提示しているのでは。

(2024.7.26)

『Sweet 16』

キラキラとして眩しいくらいの疾走感でエンジン全開。

「スウィート16」「誰かが君のドアを叩いている」のロックンロール、「レインボー・イン・マイ・ソウル」の希望が見える温かさ。

派手にポップに、青春の華やかさ・甘酸っぱさが詰め込まれてます!

(2024.3.31)

90年代の佐野元春の最重要作と言えばコレだろう。

ポップでカラフルなロックンロールの楽しさを伝えるアルバムだ。

レコード会社も、もう一度社運をかけて佐野元春を売り出そうと力を入れたことも窺える。

先行シングル「誰かが君のドアを叩いている」の疾走感。

イントロのマンドリンと共にビートが弾け、走り出す。

「♪ 光のなかに 闇のなかに」

この爽快な感触に、多くの人が佐野さんはまだまだ若いなと感じただろう。

そして、その若さは10代にまで遡り、「スウィート16」なんて曲も。

ジャングル・ビートにグイグイとかき立てられる。

どこかに出掛けずにはいられない。

このアルバム制作中に、佐野さんは父親を亡くした。

しかし感傷的にならず、むしろ負けていられないとばかりに気合いを入れ直した。

「レインボー・イン・マイ・ソウル」では、

「♪ 失くしてしまうことは 悲しいことじゃない」

と、ポジティブなメッセージに置き換えているのが印象的だ。

この曲があれば、どんな時でも希望が持てる。

そんな風に思える大切な曲だ。

アルバムは明るく、活力に満ちながら進んでいく。

(2024.7.29)

このアルバムは、終始ポップで華々しいサウンドだけれど、「廃墟の街」を筆頭に、パーカッションの音色が深みのある彩りを加えていることにも注目したい。

「ポップチルドレン」では、見つけたものよりも無くしたものの方が多くても「♪ 大丈夫さ」と、あくまでポジティブな佐野さん。

後半は「ボヘミアン・グレイブヤード」がバグパイプの音と共に派手に舞う。

スカのリズムに心も踊る。

「シナモンチェリーパイ」が登場すれば、ジャケットのデザインが思い起こされ、ある意味この曲もタイトル曲の趣き。

「ハッピーエンド」では弾けたサウンドと共に佐野さんが寄り添ってくれる。

ハッピーエンドと言いつつも、始まりの歌でもある。

非常に濃いメロディの「エイジアン・フラワーズ」ではオノ・ヨーコの声が、フワフワとした「また明日」では矢野顕子の声が、とても印象的に耳を突く。

どこを取っても明るく希望の持てるロックンロールは、賞賛を持って迎えられた。

チャートでも2位を記録しセールスも好調。

その勢いの中で「約束の橋」がTVドラマの主題歌になり、シングルとして再リリース、最大のヒット曲となっていく。

この1992年は佐野元春に再び注目が集まった、特別な年となった。

この時期のことを思うと、ファンとしてもとても嬉しくなるのだ。

個人的にも、超大好きなアルバム。

2022年には『名盤ライブ』も観に行けて、より身近に、より好きになった。

だけどリリース当時、「誰かが君のドアを叩いている」を耳にして好感を持ったのに、アルバムを買わなかった僕。

あの時、すぐに買ってちゃんと聴いていたら、もっと早く佐野さんのファンになって人生変わってたかもしれない。

そう思うと、後悔の念が混じり、ちょっとほろ苦い。

(2024.7.30)

『THE CIRCLE』

前作『Sweet 16』の姉妹版と言われているけど、ポップで派手に弾けた前作に比べると、一気に内省的で暗めな印象にビックリ。

悲しいことがあって、自分を奮い立たせたのが前作なら、今作は悲しみに寄り添い向き合った。

前作とは表裏一体。光と影。

乗り越えた先の希望。

(2024.4.9)

前作に比べたら、華やかさや躍動感といったものは薄れ、落ち着いた味わいに満ちたアルバムだけど。

サウンド面で3曲採り上げるとしたら、これら。

「レイン・ガール」。

このアルバムの中では、いちばんポップにキラキラと輝いている。

山奥の清らかな川のせせらぎのように。

スプラッシュ・ロックンロールだが、その流れは穏やかだ。

「彼女の隣人」。

曖昧な空気感。水辺に石を投げ込めば広がる波紋の様に。

「♪ Don’t Cry」と何度も繰り返されれば、佐野さんが寄り添ってくれてるのを確信し、安心感。

「エンジェル」。

レゲエ・タッチで、フワフワとしたリズムに包まれる。

ジョージィ・フェイムのハモンド・オルガンの響きが印象的。

佐野さんの歌声もとびきり優しい。

一聴しただけでガツンと来るようなインパクトには乏しいかもしれないけれど、どれも優しく心の中に浸透し、リズムに身を任せれば、充足感に満ちた安定を得られるアルバム。

(2024.8.8)

前作『Sweet 16』と対になるアルバムということで非常に興味を持った。

しかし、対になるとはどういうことだろう?

前作が明快で簡潔な3分間のポップ・ソングの集まりのようだったものに対し、

今作は、じっくり5・6分かけて深く深く潜り込んでいくブルースに徹している感じ。

聴いた後の感触は当然、大きく異なる。

「欲望」からして、手が届かないものに対し、懸命に手を伸ばし続けているようなあがきを見せる。

「ウイークリー・ニュース」は、戦争・暴力・権力の横暴にまみれた世の中は、決して遠い国の出来事じゃないと訴える。

アルバムを通して、絶望感にさいなまれながらも、君の存在が自分を強くするとのメッセージが繰り返される。

「トゥモロウ」では、「♪ 変わらない君への想い」を歌い。

「君を連れてゆく」では、愛も仕事もやり直し、二人力を合わせて、新しいルールを作って、ついてきてくれるね?と懇願する。

「ザ・サークル」では、自由や真実を探しに行くのは時間のムダだと気付き、やり方を変えて、今までのようにはいかないと宣言しながらも、君を愛してゆくことだけは変わらない、と。

華々しい疾走感と共にあった前作と比べたら明白、やや不安感を持たせるようなサウンドで、ゆっくりじんわりと攻めてくる。

佐野さんの私的な想いに満ち溢れている。

ダウナーな感覚に負けそうになりながらも、ギリギリ最後のところで救われていくようなアルバムだ。

(2024.8.7)

このアルバム自体は、名盤が多い佐野さんの中では、個人的には上位に来るものではない。

前作の『Sweet 16』と対になっているアルバムとのことで、僕は『Sweet 16』が好きすぎるが故に、相対的に低く見てしまう面もあるのだろう。

華やかでハッピーな『Sweet 16』に比べたら、かなり内省的で、聴くのがちょっと辛い時もある。

もちろん、そこがいいんだよと、このアルバムを推すファンも多いだろう。

人には陽と陰があるとするならば、陰の佐野元春を表しているものだ。

そんな、心の奥深くをえぐってくるような陰のアルバムの中で、

「レイン・ガール」は一服の清涼剤だ。

雨の中を切り裂いて突っ走るかのような、キラキラと眩しいサウンドだ。

(2024.11.20)

収録曲のタイトルを眺める。

CDを再生する。

何曲目かで「♪ 新しいシャツに着がえる」というフレーズが聴こえてくる。

おっ、これが「新しいシャツ」という曲か。

と思ったら。

これは「新しいシャツ」ではないんですよ。

「トゥモロウ」という曲なんですよ。

紛らわしい!

間違って曲名憶えてしまうじゃないか。

佐野さん、これは何のトラップなんだ。

ていうか、どんだけ新しいシャツが好きなんだ。

でも、これがこの時の佐野さんの心境を表す言葉。

このアルバムのキーワードなのかもしれない。

(2025.2.6)

『FRUITS』

ジャケットのイメージに引っ張られるけど、カラフルで熟していて。

「楽しい時」「ヤァ!ソウルボーイ」「十代の潜水生活」…ギターやホーンが騒々しくも瑞々しいサウンド。よりどりみどりの充実感でいっぱい。

ホーボーキング・バンドが誕生することとなる、新たな指針。

(2024.4.18)

もぎたての果実を所狭しと並べて、さあ、どうぞ。

カラフルでフレッシュなジャケットのイメージ通り、そこにあるのは、ハートランドを解散させて、新たな領域・サウンドの構築へと向かった新生・佐野元春の姿だ。

とにかく明るく派手で、ポジティブな作品。

『Sweet 16』あたりも明るかったけれど、こちらはさらに輪をかけて。

「♪ いい時を過ごそう」「♪ うれしい うれしい」と歌われる「楽しい時」からして、テンションが高い。

「十代の潜水生活」も身震いするほど明快なサウンドのロックンロール。

「ヤァ!ソウルボーイ」もポップな音像で、心の中のときめきや挑戦を表現する。

これらの3曲のシングルどれもが、明るく愉快な未来へと導いていく。

「僕にできることは」では、自分にできることは何か、考え続けていくことの大切さを教えてくれる。

「すべてはうまくいかなくても」。

もちろん、人生うまくいかないことは多くても、明るい未来を信じて。

「経験の唄」では、たとえどんなことがおこっても変わらない想いを宣言する。

そんな強い想いを持てるのは、経験のなせる業なんだろうか。

「水上バスに乗って」では、今もコヨーテ・バンドとして支える深沼元昭との出会いがあった。

「太陽だけが見えている」では、久々にクールなラップを披露。

色とりどりの曲を聴き通して、耳に残るのは、明るいギター・サウンド。

『Sweet 16』の明るさと『The Circle』の内省的な詞が、派手に昇華したようなイメージ。

その流れ、コンセプチュアルなストーリーは、ビートルズの『Sgt. Pepper』を聴いた時の高揚感に似ている。

新鮮なフルーツを食べれば、スカッと生まれ変わったような感覚になる。

(2024.8.24)

ハートランドを解散させた佐野さん。

同時期に肉親を失ったりもしていて、まさに、1からの再出発という状況だった。

そこへ、腕利きのミュージシャンたちを集めて作られたアルバムは、バラエティ豊かなものとなった。

それまでの佐野さんは、どちらかと言うと、1作ごとにコンセプト・アルバム的なものを作る傾向にあったが、ここでは各曲サウンドの傾向も様々で、色彩豊か。

まさしく、もぎたてのフルーツを何種類も並べて、さあ、どうぞとリスナーに提示してみせた。

このアルバム作りに手応えを感じたのか、この時のレコーディングの核になったメンバーたちでホーボーキング・バンドを正式に結成することになる。

ただ、面白いのは、バンドを結成しての次作『THE BURN』から、現在に至るまでのホーボーキング・バンドのサウンドは、土臭く、アーシーなルーツ・ミュージックに根差したものというイメージで定着したことだ。

バンド結成のきっかけとなった、この『FRUITS』は、こんなに鮮やかで瑞々しいサウンドだったのに。

ホーボーキング・バンドがどうしてその後そういう方向性になっていったのか、少々謎ではある。

どこまで先を見越してのバンド結成だったのか。

どこに可能性を見い出したのか、どうビジョンを描いていたのか。

それとも、バンド活動を続けていく中でのサウンドの変化、定着であり、佐野さんにとっても想定外なことだったのか。

佐野さんに訊いてみたいところではある。

(2024.11.29)

『THE BARN』

カラフルだった前作から一転、土臭くなりました。

ホーボーキング・バンドを従えて、アメリカン・ロックな雰囲気。

「ヤング・フォーエバー」は白眉だけど、その他は総じてアーシーなサウンドでアレンジ。

カントリー要素も入り、アメリカの広大な土地を軽快にドライブしてる風。

(2024.4.21)

前作『FRUITS』の参加メンバーを中心に、ホーボーキング・バンドを結成。

そしてアメリカ・ウッドストックへと飛んだ。

佐野さんの強みは、その地の空気感に溶け込んだ音楽を作れること。

ニューヨークでの『VISITORS』しかり、ロンドンでの『ナポレオンフィッシュと泳ぐ日』しかり。

カラフルで明るい『FRUITS』を作ったメンバーで、その世界観を追求する道を行くのではなく、ウッドストックで生まれたアメリカン・ロックを再現する道を取った。

このアイデアはニューヨークにいた頃からあったものらしく、高い演奏力を持ったホーボーキング・バンドを得たからこそ実現のチャンスだと思ったのだろう。

「逃亡アルマジロのテーマ」はインスト。

スパイ映画のような怪しさを持っての逃亡劇。

意外と長い(笑)。

「ヤング・フォーエバー」はこの時期の佐野さんを代表する曲。

地を這うようなバンド・サウンド。

「♪ 君のその心若く」と歌われるロック曲だが、今までのように勢いに任せたものではなく、大人の余裕が感じられる演奏。

若さについて歌えるのも、円熟期を迎えたからこそ出せる音だ。

元々カッコいい曲だけれど、聴く者が歳を重ねてゆくたびに、その味わいも濃くなっていく曲で、生きるエネルギーをもらえるものだ。

「マナサス」のようなメロディ、それまでの佐野さんだったら、もっと鋭角なサウンドに仕立てていたと思う。

しかし、ここでは柔らかな印象を受ける。

スピード感のあるロック曲に必要な緊張感は排し、アコースティックな楽器を前面に出し、マイルドに包み込んだ。

「ドクター」は、佐野さんの声に注目だ。

佐野さんは、プライベートな面での問題もあってか、90年代半ばから、ヴォーカルの質に変調を来たす。

精神的なものもあるのか、それまでのように歌えなくなったのだと思う。

全体的に高音でフワフワした声になっているのだ。

うまくコントロールできないところを補うためか、ファルセットを多用するようになっていく。

この曲は、とうとう全編ファルセットだ。

それもまたこの曲においては効果的で、味が出ているので気付かなかった。

佐野さんのヴォーカルの問題が、実は大きな不安要素になっていくことに。

(2024.8.31)

ホーボーキング・バンドとしての正式なアルバム1発目ということだが、このウッドストックで、プロデューサーにジョン・サイモンを迎え、ガース・ハドソンやジョン・セバスチャンらもレコーディングに参加。

鳴らされる音は、自然とザ・バンドのようなものになっていった。

「ヘイ・ラ・ラ」は、ちょっと悲しいことがあった時でも、ヘイ・ラ・ラと歌い飛ばせばなんとかなるような魔法の呪文。

「どこにでもいる娘」はワルツも含めた曲の展開が急で、ギター・ソロも熱い。

「誰も気にしちゃいない」はボブ・ディランのフォーク・ソングのような。

「君をさがしている(朝が来るまで)」にも似ているかな。

「ドライブ」は軽快なリズムにスライド・ギター。

心が軽くならないわけがない楽しい曲。

「ズッキーニ ホーボーキングの夢」は左右に分かれて聴かれるギター・ソロが圧巻のインスト。

ちょっとコミカルでもある。

アルバム全体が、ザ・バンドを感じさせるサウンドなんだけれども、特に顕著なのが、

「7日じゃたりない」

「風の手のひらの上」

「ロックンロール・ハート」

この辺りなんかは、モロに。

ザ・バンドのような音楽というのは、どんなものかというと、

のんびりとリラックスしていて、そして雄大で。

曲の持つプリミティブな魅力を、余計な装飾は施さずに、必要最小限で表現する。

体の芯からじんわりと温まっていくようなサウンドなんですね。

ホーボーキング・バンドとして初めて作るアルバムだったわけだけど、

この後もホーボーキング・バンドのサウンドはこんな感じ、というイメージが佐野さんの中で出来上がったと思う。

ハートランドとは明確に違いを持たせる意味でも。

そのイメージはずっと保たれていて、コヨーテ・バンド中心の活動の今も、たまに集結するホーボーキング・バンドでの方向性は同じ。

佐野さんの中で、音楽の原点に還るような気分になれるのかもしれない。

(2024.9.3)

『Stones and Eggs』

「メッセージ」「エンジェル・フライ」「シーズンズ」など涼しげでノリの良い素晴らしい曲揃いなのに、このアルバムが好きって言ってる人見たことない。

ほとんどの演奏とプログラミングを佐野さん自身が行ったとのことで、喉の不調も合わせ孤独に闘ったアルバムの印象。

(2024.4.24)

デビュー20周年を前にして、佐野さんがほとんどの演奏とプログラミングを担当して作り上げたアルバム...との情報を受けて、これは佐野さんが1人で作ったアルバムなんだと思いこんでいた。

アーシーなルーツ・ロックの音楽性を持つホーボーキング・バンドとは違う方向性のアルバムを作りたかったのだろう、と。

しかし、ブックレットを確認してみると、多くの曲で、ホーボーキング・バンドのメンバーが演奏に参加していた。

佐野さん1人で作り上げた曲もあるけれど、ホーボーキングによるバンド演奏の曲もある。

バンドが柔軟な形で佐野さんに協力したアルバム、というのが本質だった。

佐野さん1人で、ということがクローズ・アップされるのは、「GO4」「驚くに値しない」など。

先鋭的なヒップホップ・サウンドで、佐野さんがクールにラップを決める曲だ。

特に「GO4」の歌詞には「ガラスのジェネレーション」や「ヤングブラッズ」をはじめ、往年の佐野さんの曲からの引用が見れるのも楽しい。

そんな歌詞の中で、いちばん心に残ったのは、

「♪ 孤独でいるときは10%ラッキー」

ほんのりポジティブになれる言葉だ。

穏やかなジョン・レノンのような「君を失いそうさ」から、カウントが入り「メッセージ」が始まる瞬間にときめく。

ノリの良いポップ・ロックで大好きだけど、佐野さんの声の問題があってか、大半がファルセットで歌われている。

それにより、キラキラして涼し気な印象が強まっているとも言えるけれど。

今の佐野さんだったら、また違う歌い方ができるだろう。

「だいじょうぶ、と彼女は言った」も、詞的なストーリー。

傷付いても、ブランニューディが待っている。

英語の副題でもあるように、

「Don’t think twice it’s over」がテーマだ。

ホーボーキング・バンドの演奏が見事なのが「エンジェル・フライ」。

アメリカン・ロックを基本路線とするホーボーキング・バンドならではだ。

里村美和さんのパーカッションの音が生々しく、グルーヴに拍車をかけていて、終えるのが惜しいと思うほどの演奏が続く。

キーボードの音色をバックに、佐野さんが高音でしっとり歌い上げる「石と卵」。

アルバムのタイトルでもある、意味深な曲だ。

そして、再びホーボーキング・バンドによるポップ・ロックの「シーズンズ」。

猿岩石へ提供した曲のセルフ・カヴァーらしい。

その時の曲名でもあった「昨日までの君を抱きしめて」。

石と卵は紙一重。生まれ変わりもこのアルバムのテーマなのかもしれない。

異色のアルバムのような印象を持っていたけれど、過去の佐野さんからホーボーキング・バンドとの繋がりも、ちゃんとその流れの中にあるアルバムだったんだなと、非常に腑に落ちた。

佐野さんは1人で戦ってたわけじゃない。

(2024.9.15)

『THE SUN』

サウンド的には『THE BARN』のアーシー感に近い。

でもあそこまで土臭くなくスタイリッシュ。

CCCD問題など色々あってEPICから離れて。

ファンに対してもそうだけど、佐野さん自身の羅針盤にもなってるような曲が並んでる気がする。

起伏ある人生をなるべくなだらかにするように。

(2024.5.10)

前作から5年振りとなったアルバム。

佐野さんがアルバム発表にこんなに期間を空けたのは初めてじゃないか。

理由はいくつかあるだろうけど、ヴォーカルの問題も大きかったんじゃないかと睨んでいる。

90年代半ばから、声の不調が顕著になった佐野さん。

出せる声に合った曲作り、そして理想とする声が出せるようになるまで、それなりに時間がかかったのではないかと。

その間に、ホーボーキング・バンドからはドラムの小田原豊さんが脱退。

代わりに、ハートランドにいた古田たかしさんが再び合流。

サックスの山本拓夫さんも正式メンバーとなって。

実は新生・ホーボーキング・バンドの待望のアルバムでもあった。

リマスター効果で、イントロの鮮やかさに震えた、「月夜を行け」。

ウットリするようなサウンドに優しいメロディ。

「♪ 悲しいときも」からのラインは、結婚式で流したらピッタリなんじゃないかと思えるロマンチックな曲。

グルーヴィーなのが「最後の1ピース」。

「恵みの雨」では「♪ 我が道を行け」と、相変わらず勇気が出る指針を表してくれる佐野さん。

「希望」はマンドリンの音色が印象的に響く。

「♪ ありふれた日々」と投げやりに歌ってても、いつだって自由や希望を見い出す佐野さん。

「観覧車の夜」はラテン・ジャズ。

みなぎる熱を胸に抱えて、クールに踊りたい。

「君の魂 大事な魂」はロッカ・バラード。

ゆっくりと船をこぎ出すように、愛を持って前へ進め。

「レイナ」は絞り出すように「♪ レイナ」と歌いかけるフレーズが耳に残る。

「遠い声」は特に好きな曲。

「♪ 1cm 2cm 3cm」という件がスリリング。

終盤、「DIG」と「国のための準備」のグッと熱いロックンロール・ショーの流れで盛り上がるのも良い。

ラストの「太陽」。

「♪ God」が耳に残る。

「♪ 無事にたどりつけるように」と、佐野さんは道しるべとして、太陽の中に神の存在を見たんだろう。

ホーボーキング・バンドは、アメリカン・ロックを土台としているけれど、『THE BARN』と違って、今作には土臭さのようなものは感じない。

リラックスというよりも、キュッと締まったサウンドが特徴だ。

曲名を眺めるだけでも感じるように、これは長編小説ではなく短編集。

いや、場合によっては詩集と言ってもいいかもしれない。

日本語を大切にしながらも、ビートに乗せて簡潔に当てはめていく佐野さんならではの言葉遣いだ。

近作で、ヴォーカルの不調から頼らざるを得なかったファルセットはほとんど見られず、絞るように声を出していく発声法を身に着けた佐野さん。

ここに来てようやくヴォーカルの問題は解消されつつあったと見ていいだろう。

(2024.10.3)

サックス・プレイヤーの山本拓夫さんがホーボーキング・バンドの正式メンバーになってから生まれたこのアルバム。

佐野さんの音楽では、初期の頃からサックスなどの管楽器が活躍していたけれど。

ハートランド時代のサックスは、佐野さんの若さとエネルギーの爆発を表現するかのように、煽りまくって暴れまわる音色が印象的だった。

でも、このアルバムでの山本さんのサックスは、突発的にテンションを上げるというよりも、より色彩豊かに、心が解放されるような響きとなっている。

佐野さんの成長と共に、サックスの音色も初期とは違った味わいを見せている。

そんなところも、このアルバムの聴きどころだ。

(2024.10.5)

『月と専制君主』

新しいバンドでのセルフ・カヴァー集と思いきや、旧知の仲のメンバーが集結。

佐野さんの望む音の方向性によってコヨーテ・バンドと使い分ける。

派手さはなく、生の楽器での響きを活かした演奏で、過去の曲を蘇らせる。

地に足がしっかり着いたサウンドに、心が浄化される。

(2024.5.16)

コヨーテ・バンドとしても元春クラシックスの再定義を行なったが、コレも「元春クラシックを現在いまに鳴らせ」というテーマで制作されたセルフ・カヴァー・アルバムだった。

「ジュジュ」はコヨーテ・バンドとしても再定義した曲だったが、大きくイメージを変えるようなことはなかった。

原曲、ホーボーキング、コヨーテと、若干スピードの違いはあるにせよ、いつの時もキラキラと輝いている。

「夏草の誘い」は「SEASON IN THE SUN」というメイン・タイトルが外れた。

ポップに跳ねまくってたナンバーが、オーガニックな肌触りに。

「ヤングブラッズ」はコヨーテ・ヴァージョンとは全然違うよね。

ここでは妖しく、ジャジーなラテン系に。

終盤の演奏はフルートをメインに、インストのように静かに燃える。

「クエスチョンズ」は原曲と比べてルーズな感触に。

「彼女が自由に踊るとき」はゆったり感が増し、よりシンプルなサウンド。

LOVE PSYCHEDELICOのKUMIのヴォーカルをフィーチャー。

特にこれは原曲を超えた感がある。

「日曜の朝の憂鬱」で、さんざん「♪ 君がいなければ」と歌った直後、

次の曲が「君がいなければ」という曲なので、かなり困惑する。紛らわしいなあ(笑)。

ま、狙ったんだろうけどね。

「レインガール」は原曲のようなワルツとは拍子を変え、不思議なノリに。

この後、コヨーテ・バンドがエレキ・ギター・ロック・サウンドを鋭角に極めていくのに対し、ホーボーキング・バンドは、アコースティック・サウンドで大人の余裕をかます方向へと違いが浮き彫りになっていく。

肩の力を抜いて、曲の本質の深みを味わいながら、優雅なひと時を過ごす。 ホーボーキング・バンドとは、そういうものになっているのだろう。

(2024.8.28)

『自由の岸辺』

セルフ・カヴァー集。

コヨーテ・バンドではなく、ホーボーキング・バンドを再結集。そこに大きな意味があると思う。

たとえば「メッセージ」のようなポップ・ロックも、テンポを落としてR&Bのノリにしたり。

大人でダイナミックなサウンドで蘇った名曲群は鮮やかなセピア色。

(2024.6.3)

佐野元春ビルボード・ライヴ。

バックを務めるのはホーボーキング・バンドということで、となると、2018年にリリースした、このアルバムは重要。

「ハッピー・エンド」は、あんなに派手だった『Sweet 16』ヴァージョンとは違って、地を這うようにモコモコしたサウンドに生まれ変わっている。

「夜に揺れて」...知らない曲名だなあ...なんて思っていたが、聴いてみれば、やはりこれは聴いたことあるメロディ。

よく耳をこらすと、あ、これは1stの1曲目「夜のスウィンガー」じゃないか!

この見違えるような変化にはビックリした。

スピード感たっぷりだった曲が、ゆったりとして泥臭いアメリカン・ロックになっている。

これぞホーボーキング・バンドのマジック。

疾走感たっぷりだった「メッセージ」も、ここではアーシーなサウンドに。

ブルース・ハープが雰囲気を盛り立てている。

「ブルーの見解」はグルーヴィーな演奏がクールでカッコいい。

その中で展開する佐野さんのスポークン・ワーズも決まってる。「やあ、ひさしぶり」

「ナポレオンフィッシュと泳ぐ日」は、ゴージャスだった原曲の雰囲気を排して、ここでは各楽器の音が生々しく響く。

ホーン隊ではなく、サックスは単音で豊かに響き、後半の演奏はフルートが先導してグルーヴィーかつスリルあるものになっている。

7分半もあるとは思えない密度の濃い曲に興奮した。

「自由の岸辺」は、89年に出たオムニバス・アルバムでブルーベルズ名義で発表したもの。

そんな佳曲をこうして復活させてくれたのは嬉しい。

やるせない気持ちを奮い立たせてくれるような感じで大好きな曲だ。

「最新マシンを手にした子供達」は慌ただしい展開の演奏で、表情がくるくる変わる。

ハーモニカも印象的に使われている。

「ふたりの理由・その後」は、タイトル通り、ただセルフ・カヴァーするのではなく、続編として新たな世界を生んでいるのが粋だ。

「グッドタイムス & バッドタイムス」は1stに収められていたものは、ギルバート・オサリバンのようなソロ楽曲の意識が高かったけれど、ここではグッとバンド・サウンドになっている。

ホーボーキング・バンドでのセルフ・カヴァー・アルバム第1弾『月と専制君主』よりも、かなりクールで濃いサウンドになっていて大好きだ。

どこかセピア色がかったイメージもあって、珠玉の名曲たちに新たな息吹を与えていることに成功している。

どっしりと地に足の着いたサウンドだ。

(2024.9.9)

『或る秋の日』

コヨーテ・バンドの名を外し、枯れた道をひとり散歩する様なコンパクトなアルバム。

「君がいなくちゃ」という曲がありながら、「いつもの空」では「♪ 君がいなくても平気さ」と強がる。

私的で静かな佇まいが特徴も、最後は「みんなの願いかなう日まで」と願うクリスマス。

(2024.6.6)

毎年、この時期になると聴きたくなる。

と言っても、長くて暑い夏がやっと終わったかと終わったかと思ったら、急激な気温の低下で一気に冬モード。

いったい、どこに秋があったんだ?と思わせる昨今だけれど。

でも、それでもこのアルバムはこの時期にピッタリ。

例年、ロッキン・クリスマス・ライヴの開催発表がある時期でもあるからだ。

ロッキン・クリスマスといえば、必ずと言っていいほど演奏してくれるのが、

「みんなの願いかなう日まで」。

このクリスマス・ソングの存在が、秋から冬へ向かう寂しさから、クリスマスの喧騒を迎える高揚を実感させてくれる。

紅葉の季節、寂しく振り返る佐野さんが印象的なジャケットだ。

枯れた味わいも沁みてくるサウンド。

ソロ名義だけれど、多くの曲をコヨーテ・バンドが演奏。

人生って実は孤独だし、それでも生きていかなくちゃいけない。

覚悟を決めて歩みを進めていくその中に、仄かな希望を見い出せる、そんなアルバムだ。

(2024.11.13)

『トーキョー・シック』

佐野元春&雪村いづみ。

こんな2人の共演作品があるのは知っていた。

でも、アルバムではないし、ミニ・アルバム...もしかしたらシングルとも呼べそうな形態。

佐野さんの純粋なアルバムではない企画物だから...と、ずっと後回しにしてきた。

サブスクで聴けるのは知ってたけど、聴くことすらせず。

それが、佐野さんがTVに出た時に、この共演の映像が少し流れて、なんだか小粋なジャズを歌ってた。

あれ?なんかいい感じじゃない?

2014年の作品だけど、10年の時を経て、CDが再プレスされるというニュースが入ってきた。

新品が手に入る??

DVDも付いているし、買ってみてもいいかなと。

再プレスと言っても、どこでも買えるわけではなくて、限られたルートでの流通らしい。

AmazonやHMVでは取り扱ってない。

僕はTOWER RECORDSで、ポイントが20倍付く時を狙って注文。

「トーキョー・シック」は、ジャズのビッグ・バンド・サウンドで、佐野さんと雪村さんが楽しそうにスウィングしている姿が目に浮かぶ。

古くからある楽曲のように、馴染んだ演奏と歌声。

佐野さんの抑えた渋みのある声と、雪村さんの転がるような可愛らしい声。

「♪ 世の中嫌なことばかりじゃない」というメッセージが世界を明るくする。

「もう憎しみはない」は『シャボン玉ホリデー』のエンディングに流れるかのような、惜別の感があるバラード。

これも佐野さんと雪村さんのデュエットで、表題曲とは対照的に、聴く者の心を落ちつかせる曲だ。

「こんな素敵な夜には」と「Bye Bye Handy Love」は、佐野さんの初期の曲だけど、この企画に合わせてジャジーにアレンジ。

ゴージャスな編成ながらも、小粋で控えめな演奏。

2曲とも、もともとこんなジャズだったっけ?と思わせる自然さだ。

正直言うと、ミニ・アルバムではなくて、この世界観でちゃんとしたアルバムを作ってほしかったところだけど。

でも、雪村さんとの邂逅を経て、ジャズに向き合った佐野さんを楽しめる、小さな贈り物みたいな作品だ。

(2024.8.12)

『THE GOLDEN RING』

どうしようもなく突き動かされるエモーションに従い言葉をメロディに乗せる佐野さんのパフォーマンスを最大限に引き出すハートランドとのライヴ。

ベスト盤と言うには豪華すぎる圧倒的ボリューム3枚組で、次から次へと名曲たちが繰り出される。

エネルギッシュな魂の塊。

(2024.4.12)

佐野さんを支えてきたザ・ハートランド解散ということで、それまでのライヴ・テイクを3枚組にまとめた集大成。

ベスト盤のような曲の並びに胸が高鳴るし、この圧倒的ボリュームの満足感。

曲順は、だいたいリリース順なので、佐野さんの歴史を辿るよう。

原曲とはアレンジを変えているものも多く、ライヴで真価を発揮してきた佐野さんを振り返るに、これ以上のものはない。

アッパーなアンセム「ガラスのジェネレーション」から始まるDisc 1。

デビューから『VISITORS』あたりまでの曲が並ぶ。

「ダウンタウンボーイ」は、ややミドル・テンポで、イントロのスライド・ギターもなく、佐野さんは絞り出すような歌声で、観客を煽ったりしない。

それなのに、ここまでの興奮はどういうことか。

「コンプリケイション・シェイクダウン」の、この尖ったアレンジ!

前ライヴ盤『HEARTLAND』でのアレンジはかなり変わったものだったから、原曲に忠実な、このアレンジの方が文句なくカッコいい。

「ヤングブラッズ」は大幅にアレンジを変えて、ここではピアノ・バラードになっている。

メロディの良さを再確認できるし、たまにはこういうのもいいか。

Disc 2は『Cafe Bohemia』から『TIME OUT!』あたりまで。

「ストレンジ・デイズ」が原曲での跳ねた感じはどこへやら、スローでとてもヘヴィになってる。

「月と専制君主」はアコギ1本で、ゆったり夢を見ているような雰囲気から、徐々にワイルドになっていく。

「ジャスミンガール」も佐野さん1人のアコギによる弾き語りか。

ハーモニカが清々しく響く。

Disc 3は『Sweet 16』辺りから始まって、初期の代表曲が登場していく様は、本物のライヴのように、アンコールも含めた怒涛の盛り上がりや展開を想起させる。

「ロックンロール・ナイト」はいつものように壮大なバラードで、魂のこもった佐野さんのシャウトがとりわけ素晴らしい。

続く「ハートビート」もバラードかと思いきや、原曲とはリズムを変えて、ソウルフルなノリが珍しい。

ハイライトの「サムデイ」は、いきなり観客に歌わせてる。

盛り上がってる会場の雰囲気は伝わるのだけれど、家でCDを何度も聴くぶんには、ちゃんと佐野さんの歌声が聴きたいと思ってしまった。

ここまで素晴らしいライヴを展開してきたのに、何故、ハートランドを解散させねばならなかったのだろうか。

やはり、ひとところに安住することを望まない、佐野さんの強い意志か。

変化や挑戦を望み、常に前へ進みたい佐野さんにとっては、ハートランドは完成しすぎてしまったということか。

(2024.11.6)

『THE BARN LIVE ’98』

『THE BARN』全12曲中、10曲を収めたこのライヴ盤。

『THE BARN』の収録時間は52分なのに、このライヴ盤は74分のボリュームになってる。

ライヴでいったいどんな風に膨らんだのだろうか、と。

全体的にのんびりとしていて土臭く、いかにも広大なアメリカ大陸を思わせる、リラックスした雰囲気の曲が、ダイナミックに演奏されている。

佐野さんも、ファルセットを使いながら、フワフワした歌い方。

良い意味で、力がこもっていない。

ホーボーキング・バンドが、ハートランドとは明確に違うアイデンティティを確立したライヴだ。

それで聴いていて気付いた。

ガース・ハドソン!

そういえば、さっき見たネット・ニュースで...と、慌ててチェックし直したら、やはり、ガース・ハドソンの訃報の記事があった。

ザ・バンドの最後の1人が力尽く、と。

そうかあ。亡くなってしまったかあ。

それにしても87歳とは。

ビートルズよりも歳上だったのは驚いた。

「7日じゃたりない」の間奏の息を付かせぬアコーディオン・ソロ。

それから、「ロックンロール・ハート」が始まる前のピアノ。

橋渡しや序曲というにはあまりにも濃密で、クラシックやジャズの要素も含んだ、彩り豊かな展開。

濃淡、強弱のある美しいピアノの響き。

これらがガース・ハドソンの演奏だった。

しかし、何気なく聴いたアルバムが、ガース・ハドソンが客演しているライヴ盤だったとはね。

訃報に接したその日に、素晴らしい演奏を聴いた。

何かのお導きのような気がした。

(2025.1.24)

『Slow Songs』

バラードを集めた企画盤。

既発テイクだけでなく、リミックスやオーケストラ・アレンジでの再録曲もあったり。

ダンディに歌う佐野さんが新鮮。

お洒落で優雅、落ち着いた気分になれる。

バラードばかりでやや苦手なアルバムと思ってたけど、侮ってた。

ゆっくり味わってツボ。

(2024.4.15)

『No Damage II』

大好評だった『No Damage』の続編ということで、前作以降に出されたオリジナル・アルバム収録曲を中心に制作されたベスト盤。

しかし、前作は3枚のアルバムからの選曲だったけれど、今回は5枚のアルバムを視野に入れないとならない。

選曲は難航を極めたと思う。

だけど僕はあえて問いたい。

どうして「誰かが君のドアを叩いている」を収録しなかったのか、と。

もちろん、言い分はわかる。

アルバム『Sweet 16』がリリースされてからまだ半年も経ってない時点で、その目玉になってた曲を3曲も入れるわけにはいかない、と。

『Sweet 16』をまだまだ売りたい、価値を下げたくないという思いがあったのはわかる。

だけど、「誰かが君のドアを叩いている」はヒット曲だし、佐野さんの90年代を代表する曲のひとつ。

それが入ってないベスト盤なんて、やはり画竜点睛を欠く思いが強い。

当時、佐野さんのベスト盤ということで、僕もちょっと興味を持ったけど、ちゃんと聴いてみたいと思ってた「誰かが君のドアを叩いている」が入ってないと知って、購入を断念したような記憶がある。

この時、ファンになりえそうな人を1人確実に失ってたわけだ。

この『Damage II』は、佐野さんが選曲したとも言われているけれど、『No Damage』に比べたら佐野さんの関与は少なく、実はレコード会社主導で作られたのではないかという説もある。

レコード会社主導となれば、目的としては、「約束の橋」を収録したベスト盤を売りたいがために作られたものだと考えるしかない。

ドラマ『二十歳の約束』の主題歌としてシングル「約束の橋」が再リリースされたのは92年10月28日。

そして、この『Damage II』が12月9日に出ている。

シングルもアルバムも、合わせて佐野元春をヒットさせようという狙いが見える企画なのだ。

もちろん、そのタイミングはドンピシャだ。

「約束の橋」を聴いて、興味を持った人に、もっと多くの佐野さんの良曲を触れさせるにはベスト盤のリリースは最適だ。

それは間違ってない。

でも、副タイトルにわざわざ『Greatest Hits 84-92』と付けるのならば。

だとしたら、尚更、「誰かが君のドアを叩いている」を収録して、ヒット・コレクションの度合いを高めるべきだった。

しかし、結局収録しなかったのは何故か。

単なる代表曲の寄せ集めになることを嫌った佐野さんの意図か。

それとも、このベスト盤を気に入ったら、さらに『Sweet 16』にも手を伸ばしてもらいたいレコード会社の思惑か。

(2024.9.21)

『The 20th Anniversary Edition 1980-1999』

20周年を記念した2枚組ベスト盤。

発表順かと思いきや微妙に違う曲順。

でも20年間の代表曲が万遍なく並んでいる。

99年リミックスやエディット音源になっていて、これまでのファンにも新鮮な音。

ビートに深みと広がりがある音で、好きなベスト盤。

(2024.5.6)

『GRASS』

20周年記念でのリリースだけど、ベスト盤ではないし、裏ベストと呼ぶのもなんだか違和感。

20周年と言っても、ほぼ過去10年間くらいからの選曲で、そこには佐野さんの強いこだわりを感じる。

新しい疾走感を提示した未発表曲「ディズニー・ピープル」を聴くだけでも元は取れる。

(2024.5.3)

『MOTOHARU SANO GREATEST SONGS COLLECTION 1980-2004』

40周年記念、EPIC時代50曲の3枚組ベスト盤。

佐野さんが選曲し、リマスターされた音は低音が唸りを上げ、瑞々しく奥行きがあり満足。

初心者はまずコレを聴いて佐野さんの偉大さを知ってほしいし、ファンでも何度も聴きたくなる良盤。

(2024.6.9)

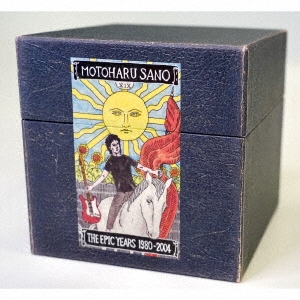

『THE COMPLETE ALBUM COLLECTION 1980-2004』

佐野元春がEPICソニー・レーベルに残したアルバム25タイトル29枚組のBOXセットが出ると聞いた時は、ふーむ、くらいの感想しかありませんでした。

オリジナル・アルバムのCDはここ何年かでコツコツと集めて大分揃った感じでしたし、Spotifyとも合わせれば、ほとんどの作品を聴いてはいたからです。

費用対効果を考えると、そこに38500円もの大金を払う気にはなれなくて、僕には関係ない話だな、と思ってました。

お金持ちのファンが、40周年の記念に手に入れるファン・グッズみたいなものか、と。

ただね、やっぱり大好きな佐野さんの作品ですから、欲しいかと問われたら、やっぱり欲しいわけですよ。

ポンとお金を出せる人はいいなあとの思いで眺めていました。

それからは、ネット上で、手に入れた方々の感想を聞く事となるのですが、みなさん絶賛なんですよ。

特に、「音が抜群に良くなった」と。

最新リマスターの効果を挙げる方が多数。

これは羨ましかったですね。

たしかに、40周年記念で出たベスト盤にて、特に80年代楽曲のリマスター効果があったのは僕も実感してましたから、今回は全アルバムとなると、かなりそそられる。

特に、サブスクでちゃんと聴けない『Café Bohemia』や『ナポレオンフィッシュ』なんかは、僕が持っているCDは音がショボくて、CDで聴くのもiPodで聴くのもイマイチな音だなあと思ってましたから、それらも含めて、全アルバムが最新リマスターによって素晴らしい音に生まれ変わってると聞くと羨ましくて。

しかし、今から欲しいと思っても、既にAmazonでは売り切れ、あってもマケプレ出品者によるプレミア価格になっていたので、これはもう...と諦めモード。

買った人は羨ましいな、でも今さら買えないし、どうせ売ってないし、みたいな気持ちで過ごしてました。

しかし。リリースから約1ヶ月がたったある日。

突然、Amazonにて【在庫あり】の表示が。

慌てて見てみると、マケプレ出品ではない、正真正銘のAmazon販売で、しかも5250ポイント付き!

実質15%近い割引と同等で、今まで見た中で、一番お得になっていました。

もちろん、在庫は1点限り。

うおおおおお、こんなお得価格(ポイントですが)で出会った以上、買うしかないんじゃねえかあああ??

38500円は、かなり、かなり痛手ですが、買うなら、今を逃したら、もうチャンスはない、と思いました。

敬愛する佐野さんへのお布施、ここでしないでいつする!

バチーン、と買ってしまいました。

高額な買い物をしてしまった事に対する若干の罪悪感を伴いながらも、商品の到着に歓喜しました。

開封です。

29枚ものCDが入ってるBOXの割には、とてもコンパクトです。ホント小さい。

ダメージ加工の装丁もカッコいい。

BOXにはシリアル・ナンバー入り。遅れて買った割には、意外と若い番号。といっても合計で何セット作られたのかは謎ですが。

これは紙ジャケットではなくて、紙製ジャケットだと憤ってる人もいましたが、僕は紙ジャケには無頓着なので、紙と紙製の違いなんてまったくわかりません。

装丁の統一された25タイトルもの作品がズラッと並んでいるのは壮観で、パラパラパラと一枚一枚めくっていくと気分が高揚します。

『特別版 ハートランドからの手紙』と名の付いた小冊子。

このBOXについてのあれこれを一問一答形式で佐野さんが答えているもので、これはすぐに読めました。

問題は、412ページもあるという解説書で、これはかなり読み応えがありそう。

エピック時代の佐野さんの活動の全記録をまとめたような感じで、これだけで数千円の価値があります。

ブックレットの解説をある程度読んだら。

CDを再生して耳を傾ける。

リマスター効果か、澄んだ音が一段高いステージの上から降ってくるように聴こえる。

歌詞を目で追いながら、歌われてる世界観をじっくりと味わうのが贅沢なこのBOXの聴き方。

正直言って、既に持っていたCDが多いので、内容的には想像が付いてるし、贅沢な買い物だったかなあという気持ちは拭えませんが、佐野さんもブックレットの中で、たとえオリジナルを持っていたとしてもBOXは別物で、思い出の詰まった宝物のような感じだと言っていて、たしかに、これはファンとして持っているだけで満足感一杯の価値を感じられるモノだと実感します。

とうとう買っちゃった。

このBOXを目の前にすると、自然と背筋が伸び、大切なものを扱う様に慎重になります。

ホント、家宝って感じがします。

ファンとして当然の如く持っているよと、自慢したくなる一品です。

(2024.8.4)

コメント