雑誌『rockin’ on』での年代別ロックアルバム特集でランキングされた名盤を、実際に聴いてみて300文字レビュー。

★★★★★ 思い入れたっぷり超名盤!!

★★★★☆ かなりいい感じ!

★★★☆☆ 何度か聴いたらハマるかも

★★☆☆☆ 好きな人がいるのはわかる

★☆☆☆☆ お耳に合いませんでした

ジャケット写真が TOWER RECORDS の商品にリンクしています。

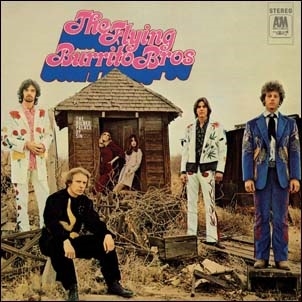

第71位

The Flying Burrito Brothers

『The Gilded Palace Of Sin』

正直、グラム・パーソンズとアラン・パーソンズがごっちゃになっていた。

グラムは元バーズのメンバーで、脱退後にこのバンドを結成していた。

「Christine’s Tune」はグルーヴィーなカントリー・ロックで、グイグイと来るサウンドに腰がフニフニする。

しかし、中心になるのは「Sin City」などの、ゆったりとしたハーモニーで雄大な大陸をイメージさせるカントリー・バラード群。

「Wheels」ではホンキートンク・ピアノ、ノイジーなギター、優雅なスティール・ギターのアンサンブルが見事な、フォーク・ロック出身のカントリー・ロック・バンドだ。

郷愁と言っても、アメリカらしさ、イギリスらしさ、日本らしさと、「らしさ」というものがあると実感する。

アメリカのこういうところで育つとどうなるか。心も大きくなるのだろうか。

★★★ (2025.2.9)

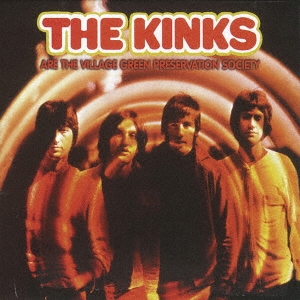

第72位

The Kinks

『The Kinks Are The Village Green Preservation Society』

爆音で甲高いギターを鳴らすキンキー・サウンドが、アコースティックなものへと変化したコンセプト・アルバムと認識していた。

たしかに「The Village Green Preservation Society」など、やや素朴になったと感じるけれど、ピアノのアタックが印象的な「Do You Remember Walter?」など、テンション上がるロックンロールなのは変わらない。

「Johnny Thunder」「Monica」など、アコギとコーラスでいかに激しくするかの表現なのだろう。

白眉は「Village Green」で、儚く美しいメロディとサウンドを確立した新境地だ。

ビートルズの成功以降、アメリカで成功してやろうというバンドが数多く生まれたが、キンクスは英国本来の伝統の掘り起こしの道へと向かった。

当時はまだ歴史の浅いロックにも伝統があるというのも変な話だが、そう思わせたキンクスの勝ちだった。

★★★★ (2025.2.8)

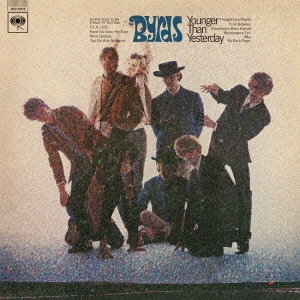

第73位

The Byrds

『Younger Than Yesterday』

ビートルズとボブ・ディランのいいとこ取りをして、フォーク・ロックというジャンルを開拓したバーズ。

サイケなどにも発展し、行きつく先は。

「So You Want to Be a Rock ‘n’ Roll Star」でのグルーヴィーな疾走感。ホーンの音色がさりげない彩り。

かつてはキラキラしてた12弦ギターも「Everybody’s Been Burned」「Thoughts and Words」などでは虚ろに響き、緊張感がある。

ディランの「My Back Pages」でのギター、ベース、ドラムの生々しいサウンド、ややぶっきらぼうな歌い方からキャッチーなサビのコーラスは、湯船に浸かっているような心地良さだ。

しかし、「昨日より若く」というテーマは、こうしていつまでも安穏としてはいられないという焦燥感を生んだのだろう。

やがてデヴィッド・クロスビーらが脱退していく芽にもなった。

★★★ (2025.2.7)

第74位

Fairport Convention

『What We Did On Our Holidays』

音はアメリカっぽいけど、イギリスのバンドなんだと知った。

1曲目「Fotheringay」はアコギ・ワークに長けた、侘しいフォーク・ソング。低めのヴォーカルに、コーラスやさりげないストリングスが入るなど美しい。

こんなフォーク・バンドなのかと思ったら、次の「Mr Lacey」が野太いエレクトリック・ギターのブルース・ブギなのでビックリ。

フォークとブルースが両立するなんて!この落差、ありえない!

その他もカントリーやサイケが入り混じったり、フラワー・ムーブメントの残り香を感じたり。

聴き終わってみると、あの1曲目はなんだったのかと、あれだけ浮いてたというか際立ってたことがわかる。

新加入のヴォーカリスト、サンディ・サニーがバンドに新しい味を持ち込んだのが奏功した。

★★★ (2025.2.6)

第75位

Free

『Free』

環境の整ったスタジオではなく、倉庫のようなところで黙々と練習を積んでいるかのような、生々しいバンド・サウンド。

「I’ll Be Creepin」「Trouble on Double Time」など艶のあるギター、リズムの軸となるベース、縦横無尽な破壊力のドラム、それぞれが際立つ。

サイケ~アート・ロック~ブルース・ロックを経てハード・ロックに発展していく60年代後半の歴史を垣間見ているよう。

派手さはなく渋く感じるのはヴォーカルのポール・ロジャースのキャラ故か。

太陽の光を浴びながら、穏やかな海を漂うかのような「Lying in the Sunshine」や、フルートが印象的に荒野をさすらう「Mourning Sad Morning」など、パワフルに演奏するだけではない繊細さ。

その見事な二面性は奥行きを感じさせ、実力派なのがわかる。

★★★★ (2025.2.4)

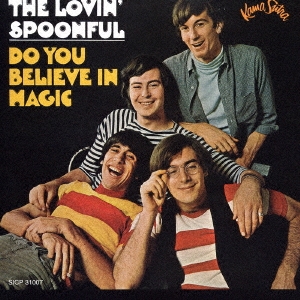

第76位

The Lovin’ Spoonful

『Do You Believe in Magic』

フォーク・ロックを基盤としながらも、古き良きアメリカの郷愁を感じさせてくれるバンド。

「Do You Believe in Magic」は、そんなフォーク・ロック全盛に放たれたデビュー曲。ほのぼのとしていても、切ないコーラスやグイグイと来るノリがたまらなく甘酸っぱい。

「Did You Ever Have to Make Up Your Mind?」など、ボサノバ・タッチながらも、決してお洒落にはならない、どことなくいなたい感じも特徴かもしれない。

カントリーを下地にしたサウンドや甘いコーラス・グループの感覚も取り入れた上で、ドリーミーな世界観を演出する。

かと思えば最後に「Night Owl Blues」でハーモニカをフィーチャーしたブルースで締めるのが渋い。

近所に住む優しそうなお兄さんから「ねえ、キミ、魔法を信じるかい?」と突然話しかけられてドギマギする感覚。

★★★★ (2025.2.2)

第77位

Vanilla Fudge

『Vanilla Fudge』

ヴァニラ・ファッジがハード・ロックの系譜にあるとは思わなかった。ハード・ロックに感じる、ある種の爽快感はここにはない。

ノリ良くスピード化していったロックンロールに逆行するかのように、とにかくテンポを落とすのだ。

ビートルズの「Ticket To Ride」「Eleanor Rigby」など、ここまで遅いと別の意味で悲しくなってくる。

サイケなギター、神聖なオルガン、ゴスペルやソウルにも通じるヴォーカル。

「She’s Not There」のいかにも60’sなサウンドの中で暴れまわるベースとドラム。

そして「You Keep Me Hanging On」は決定打だ。やるせないメロディとコーラスが映えている。

よく知られたヒット曲をわざとゆっくり演奏するのは明らかな意図がある。

もったいぶった感じでジリジリと迫りくる不気味さがある。

そうだ、サイケとは怪しさなのだ。

★★★ (2025.1.31)

第78位

Blind Faith

『Blind Faith』

両雄並び立たずというのは、どうして真理なのだろう。

才能を持った2人が共に下積みから成長していくのはいいが、既に実績を積んでる者同士の蜜月は長く続かない。

「Had to Cry Today」は強力なリフにアルペジオ。クラプトンとウィンウッドの泣きまくるツイン・ギターにウットリする、新しい形のブルース。

「Well All Right」は跳ねるピアノとベースがグルーヴィーな、クリームとトラフィックのいいとこどりのようなスリル。

「Presence of the Lord」は泣きのメロディが間奏でガラッと変わり、暴れまくるギターとドラム。クラプトンのソングライティングがはっきり開花した。

クリーム時代よりも大人しいと思ってたベイカーが、怪しげな「Do What You Like」で張り切りだし、両雄どころか三英傑だったことに気付いた。

いつ暴発するかわからない内憂の緊張感に耐えられなくなり、あっけなくバンドは幕を閉じた。

★★★★★ (2025.1.30)

第79位

Elvis Presley

『From Elvis In Memphis』

ロックは大好きなのに、プレスリーはほとんど聴いたことなかった。

初めてこのアルバムを聴いてみると、冒頭「Wearin’ That Loved On Look」がカントリー?ソウル?な雰囲気。

あれ?ロックンロールじゃないぞ。

「Only the Strong Survive」や「I’m Movin’ On」などはフィリー・ソウルからのグルーヴィーなサウンド。

「I’ll Hold You in My Heart」や「After Loving You」などは辛うじてプレスリーらしく腰をくねらせるようなセクシーなバラードやブギ。

しかし、そこにいたのは僕が思い描いていたロックンロールの王様の姿ではなかった。

いや、これはこれで素晴らしい音楽なんだよ。

でも、イケイケと言うよりもドリーミーで、夢を見させてくれる存在として君臨している。

ギターをかき鳴らすと言うよりも、ホーンやストリングスが煌びやかなソウル・アルバム。

プレスリーの本当の姿がわからなくなった。

★★★ (2025.1.29)

第80位

Chicago

『Chicago Transit Authority』

シカゴは3人のヴォーカリストを擁し、いきなり2枚組でデビューするなんて大した度胸。これで売れなかったら批判もされただろうが、きっちりヒットさせたんだから凄くて、話題に事欠かない。

「Introduction」の汗臭い歌声、うねるベース、ガラッとジャジーに変わる展開は男の世界。組曲なのはプログレのようだ。

「Does Anybody Really Know What Time It Is?」でのピアノとホーンが絡む小粋なサウンドにシビアな歌詞。

「Beginnings」での爽やかなアコギから徐々に音像厚く盛り上がるサンバ。

「Poem 58」や「Liberation」での長尺の稲妻ギター・ソロ。

「Free Form Guitar」はインダストリアルでノイジーな暴力的ギター・インスト。

溢れるアイデアで色んなことをやりながらも、シカゴはブラスという軸になる武器を持っている。

何をやっても帰ってこれる、「軸を持ってると強い」というのを実感させられる。

よくぞここまでのものを作り上げたと感心する1stだ。

★★★★ (2025.1.28)

第81位

The 13th Floor Elevators

『The Psychedelic Sounds Of The 13th Floor Elevators』

フォーク・ロックとサイケの違いってなんだろう。

カラフルで奇妙、ジャケットからしてサイケで、実際にサイケの名盤と言われているようだけど。

「You’re Gonna Miss Me」はベンチャーズのようにテケテケした音が聴こえる。ヴォーカルはミック・ジャガーのようにワイルドだ。

「Roller Coaster」はドロドロしててループするサウンドに、我を忘れて黙々と踊る男女の姿が見えるよう。

「Fire Engine」は貯めたエネルギーを少しずつ解放、いつでも発車準備OKだぜとエンジンふかす。

構造的にはバーズあたりと似てると思うけど、印象・方向性はまるで違う。みんなをハッピーにしようという目的は一緒でも、おどろおどろしく妖しい世界は正攻法ではできない。

★★ (2024.6.11)

第82位

Procol Harum

『Procol Harum』

プロコル・ハルムといえば、ゴスペル風な教会音楽風な「A Whiter Shade Of Pale」で、1stアルバムは当然この曲が売りなのかと思ってたら、英国オリジナルでは未収録だったと知って驚いた。

「Conquistador」はピアノからオルガンへ主役が移りゆく力強いロック。湧き立つリズムは、タルい印象がある「A Whiter Shade Of Pale」とのギャップが激しい。

「Mabel」のような浮かれたパーティー・ソングもあるが、「Cerdes」「A Christmas Camel」など、ピアノが鬼気迫る旋律を奏で、ギター・ソロが唸る渋いブルース・ロックが基軸。

全編にわたってオルガンが鳴っているのが特徴だけど、こんなにブルージーなバンドだとは思わなかった。大ヒット曲のイメージに縛られちゃダメだなと痛感した。

★★★★ (2024.6.10)

第83位

The Mama’s & The Papa’s

『If You Can Believe Your Eyes And Years』

夢のカリフォルニアは、本当に夢の場所だったのか。

フォーク・ロックから派生したサウンドなんだろうけど、「Monday, Monday」をはじめ、皆ドリーミーながらモコモコしたサウンドで、一気にヒッピー色が強くなったと感じる。

「California Dreamin’」はリード・ヴォーカルではなく、男女混声のコーラスワークで聴かせる切ないメロディ。悲しげなこの世界観のどこに夢が?

サイケならすぐに怪しそうだと感じるけど、これは男も女も皆平等に幸せにと訴えていそうで、一聴すると平和な感じ。

でもこれには何か裏がありそうな、実は危険なものだったのではないか。フラワー・ムーブメントを知らない世代からすると、黒歴史だったように思えてしまう。

★★★ (2024.6.9)

第84位

The Allman Brothers Band

『The Allman Brothers Band』

サザン・ロックというと、爽やかながらどこか脱力系のイメージがあったけれど、冒頭ビシッと始まる「Don’t Want You No More」のように、これは引き締まったブルース・ロックなんだなと。

「It’s Not My Cross To Bear」はサイケの残り香漂うブルースで、艶のあるギター・ソロが絶品。

「Black Hearted Woman」のように、ツイン・ギターのコンビワーク、粗暴なパーカッション、ソウルフルなヴォーカルで聴かせるのも特徴。

デュアン・オールマンといえばスライド・ギターなんだけど、なかなか出てこなくて「Trouble No More」でようやく登場。まだセールス・ポイントにはしてないようだ。

60年代の混沌としてドロドロした雰囲気も感じられる。その中で高い集中力でもって突き進む。インストかと思うほどの長いギター・ソロもあり、後にエリック・クラプトンと繋がっていくのも当然と思える。

★★★★ (2024.6.7)

第85位

The Spencer Davis Group

『Gimme Some Lovin’』

Spotify未配信のため、聴けませんでした

第86位

Jeff Beck Group

『Beck-Ola』

今まで馴染みが薄かったけど、今作で、これがベックのプレイか!と初めて知る衝撃。

野太い稲妻ソロ、時にサイケな音と使い分けながらのギター。静かに燃え上がる花火のようなプレイだ。

ロッド・スチュワートのヴォーカルは、こんなにハード・ロックぽかったっけと驚く。

ロン・ウッドのベースは重量感たっぷり。

そして「Girl From Mill Valley」ではソロ・インストを任されるほどの美しくブルース色の濃いピアノはニッキー・ホプキンスだった。

「Rice Pudding」ではギター、ベース、ドラム、ピアノすべてが聴きどころ満載の展開で、永遠に聴いていたい演奏だが、突然に終わる衝撃。

ベックの名を冠しているけれど、バンドで作り上げた名作だ。

★★★★ (2024.1.13)

第87位

Dr. John

『Gris-Gris』

スワンプ系だと思ってたら、聴こえてきたのは宗教的な祈りの声。何の煙かわからないものが立ちこめていて、サイケなギターの音に、ダミ声で念仏のように歌う世界。輪になって踊りだし、太鼓を叩きながら「ヤヤヤヤ」と儀式的な宴。

「Croker Courtbullion」はフルートの音に導かれ、一艘の船がジャングルの奥地へと進んでいく様。

これは秘境の音楽か。

かと思えば「Mana Roux」は聴きようによってはお洒落なフレンチ・ポップスで、小粋にスウィングするギャップ。

「I Walk On Guilded Splinters」は既視感あると思ったらポール・ウェラーがカヴァーしてた。

ミニマルなサウンドにやる気なさそうなコーラスが不気味な光を放つ異文化を覗き見た。

★★★ (2024.1.12)

第88位

Donovan

『Sunshine Superman』

ドノヴァンといえばフォーク・ロックか。

ビートルズにスリー・フィンガー奏法を教えたというから、アコギの名手というか、テクニックを駆使したサウンドかと思いきや、そうでもない。

「Legend Of A Girl Child Linda」はつぶやくような歌声でアコギと僅かな弦楽器で引きこむ。

シタールとパーカッションで音を紡ぐ「Ferris Wheel」など、サイケでインドな世界も広がる。

「Bert’s Blues」など、基本的にダークなメロディのものが多く、ノリの良い「The Trip」でさえ、その流れにあると体の疼きも複雑。

最後の「Celeste」でやっと穏やかな空気に変わる。

ボブ・ディランのような弾き語りとも違うし、何やら業を背負っているかの世界観に驚いた。

★★★ (2024.1.11)

第89位

The Zombies

『Odessey And Oracle』

ポール・ウェラーのフェイヴァリットとして有名。

「Care Of Cell 44」は、ベース・ライン、コーラスなど、ビーチ・ボーイズ『Pet Sounds』の影響がすぐにわかる。甘く切ないメロディも活きている。

「Hung Up On A Dream」はサイケなギター、浮遊感漂うコーラスも良いし、終盤のピアノのフレーズが胸を打つ。

「Time Of The Season」は不穏な雰囲気のあるベース、歌い方、吐息からの、サビでのサマー・オブ・ラヴなメロディが開放感。

アコギ、ピアノ、オルガンを基調としたサウンドは、フォーク・ロックからソフト・ロックへの過程。

各楽器の音が生々しく、暖かい陽だまりのようで生の喜びに満ちている。懐かしいキャラメルの味を思い出す。

★★★ (2024.1.10)

第90位

Bee Gees

『Horizontal』

どうしても『Saturday Night Fever』関連のディスコなイメージが強いけれど、元々は正統派ブリティッシュ・ボップスをしっかりヒットさせていた。

「World」は目の前が優しく開けてくるようなドリーミーなサウンド。

「Lemons Never Forget」は絶望的なピアノとサイケなギター。

「Harry Braff」はキャッチーなサビのリフレインにトランペットが煽る華々しさ。

「The Change Is Made」は虚ろでメランコリックなメロディを情緒たっぷりに歌う。

後のソウルフルなディスコ・サウンドとは一線を画しているが、ややモコモコとしたサウンドは、今聴くといかにも60年代的な独特の(良い意味での)古めかしさがあり、このポップス路線こそが彼らのルーツ。

★★★ (2024.1.9)

第91位

Pink Floyd

『A Saucerful Of Secrets』

バンドの中心だったシド・バレットが活動ができなくなり、デヴッド・ギルモアを加え、試行錯誤したアルバム。

序盤は抑えた歌声で、何かが始まりそうなおどろおどろしいアート・ロック。

「Corporal Clegg」はヘヴィなサウンドから、牧歌的なヴォーカルとハモンド・オルガンが印象的で、カエルの鳴き声のようなユニークさも。

「A Saucerful Of Secrets」は、明確なメロディはなく、様々な不安が飛び交う恐怖映画を観ているようだ。音の構築がプログレの萌芽。

明確な舵取りはおらず、サイケ、フォーク、アート・ロックからプログレへと移り行く姿が見え、細分化した60年代サウンドのパレードとなった。

混沌とした移行期の面白さがある。

★★★ (2023.12.14)

第92位

Nico

『Chelsea Girl』

ヴェルヴェット・アンダーグラウンドとのコラボ『バナナ』発表後すぐにグループから離れてしまったニコの1stアルバム。

序盤はフォークを基調とし、そこにストリングスが優雅な装飾をしたサウンド。

「Winter Song」はフルートとストリングスが冬の凍える寒さを演出している。

ニコの歌声はどこか寂しさ・危うさがある反面、芯の強さも感じさせる。

特筆すべきは「It Was A Pleasure Then」で、ギターが主張することを抑えた演奏が逆に存在感を持つ曲で、ニコのスキャットも轟き、終盤は不協和音ギリギリを攻めてくるもの。それもそのはず、この曲を含め5曲にヴェルヴェッツのメンバーが関わっていて、ダウナーな『バナナ』の続編を想起させる。

★★ (2023.12.13)

第93位

Silver Apples

『Silver Apples』

迷いこんだ。思いきり迷いこんだ。あそこで行われているのはなんだ?

エレクトロの始祖と言われてるらしいが、決してポップではない。

「Oscillations」は単調なリズムの繰り返しで、時折熱くなるヴォーカル。呪術的な雰囲気の中、シンセの不思議な音が宙に舞う。

「Velvet Cave」は管楽器のおならみたいなユニークな音が中核。終盤は太鼓を叩きまくりでムリヤリ盛り上がる。

「Dust」に至っては、いよいよもって呪いの儀式が始まり、それに呼ばれて「Dancing Gods」は、神(悪魔か?)のお出ましだ。

シンセと太鼓の実験的なサウンド・メイク。

近未来のお祭りというか、少数民族の異文化の伝統儀式をのぞき見たような、なんだコレ感に襲われる。

★★ (2023.12.12)

第94位

Fleetwood Mac

『Fleetwood Mac』

大ヒットした『噂』近辺のベスト盤を聴いたことあったけど、それとまったく違うサウンドじゃないか!

まず「My Heart Beat Like A Hammer」の完全なるブルースに驚いた。

「Shake Your Moneymaker」はかなり縦ノリで突き進むブルース・ロックンロール・ブギ。

他、アルバム全編、ギュイーン、キュイーンと太い金切り音を鳴らすギターで昇天させてくれるのが最高だし、ピアノ1つでブルースやるのも驚いた。

この頃の中心メンバー、ピーター・グリーンはブルースブレイカーズのギタリストだったそうで、それなら納得のサウンド。

同じバンド名義でも、これだけメンバーが違えばもはや別物だと痛感。

良い意味で大きく裏切られて興奮した。大好きだ。

★★★★ (2023.12.11)

第95位

The Yardbirds

『Roger The Engineer』

クラプトン、ベック、ペイジと、配するギタリストによって指向が異なるヤードバーズ。

これはベック時代の唯一のアルバム。

「Hot House Of Omagararshid」はヤーヤーヤーと繰り返されるコーラスに絡むギターが絶品。

「What Do You Want」はキャッチーなサビのメロディとノリの良さは群を抜いていて、ギター・ソロはサイケ風。

でも現在の一番の聴きものは「Happenings Ten Years Time Ago」。ベック&ペイジのツイン・ギターが楽しめる貴重な時代のシングルが追加収録された。

ベックはクラプトンよりプレイの幅が広く、バンドの音楽性を広げた。

玄人好みのブルースから、サイケ色混じるモッズ・ビートへ。60年代のイケてるバンドへ変貌した。

★★★ (2023.12.9)

第96位

Blood, Sweat & Tears

『Blood, Sweat & Tears』

ガツーンと熱いブラス・ロックが聴こえてくるのかと思ったら、フルートの音色でフォーキーなエリック・サティが流れてきて意表を突かれる。

しかし、その後は期待通りのサウンド。「Smiling Phases」「More And More」などベースが躍動し、ドラムが波打ち、ホーンの煽りが華々しい。いかついシャウトに胸焦がすと、間奏のピアノとオルガンのプレイの上品さに感心させられ、ブラス・ロックの洗礼を受ける。

ラテン系のノリもあり、時にジャズ的、それをファンキーにまとめる技。

血・汗・涙。体中の液が脈打ち、沸騰する。煽って興奮させるだけではない、クールに聴き入れるテクニックも見せられれば、流れ出るものは自分の意思では止められない。

★★★ (2023.11.28)

第97位

Tyrannosaurus Rex

『Prophets, Seers & Sages:The Angels Of The Ages』

ロックスターは、スターとしての自分をどこまで演出できるか。

Tレックスと改名する前、エレキ・ギターを派手にかき鳴らすマーク・ボランの姿はない。

「Deboraarobed」でアコギをジャカジャカ刻み、パーカッションがパカポコと鳴り、一定のリズムが繰り返されると、サイケ・トリップの世界に誘われそうになる。

そもそもこのアルバム、ほとんどアコギとパーカッションの音しか聴こえない。これってバンドなのか?デモ音源のようにすら思える。

しかし、「Conesuala」など、少ない楽器で生み出されるグルーヴにスリルを味わっている自分に気付く。

スターを演出するには、自己陶酔する能力が必要だ。このトリップ感覚は、見事に陶酔している証だ。

★★ (2023.11.27)

第98位

Yes

『Yes』

イエスの音楽をひとことで表すならば「聖」だ。

天から降りてきたようなジョンの澄んだ歌声が唯一無二。

「I See You」はジャズ的。ビルのドラムはリズム表現の多彩さを見せてくれる。ピーターのギターは滑らかな流暢さもあり、時に激しく歪んでザラつく。

「Harold Land」は各メンバーの高度で熱い演奏が一体となり、次々と押し寄せる波のような効果を生んでいる。

トニーのキーボードの音色は心を洗い、圧倒的な音圧が胸をくすぐる。その奥ではクリスのベースがゴリゴリと躍動して頭を弾く。

その後のメンバーチェンジも激しいイエスだが、この1stから既にイエス・サウンドは確立。

聖なるものの中に潜む牙を垣間見た時、その奥深さに戦慄する。

★★★ (2023.11.26)

第99位

Blue Cheer

『Vincebus Eruptum』

ムシャクシャした時に、モノに当たる気持ちがわからない。一時の感情でモノを壊すなんて、後になって虚しい気持ちにならないのだろうか。

それでは、負の感情をどうしたらいいのか。

たとえばこのバンド。僕はまったく知らなかったのだが、こんなところにハード・ロックの元祖がいたとは。

「Summertime Blues」は、ザ・フーの曲をジミヘンがやったような趣。ポップさはなく歪んだギターが魅力だ。

ギターが唸ったり吠えたり、永遠に続くかのようなソロが熱い曲もあるが、このバンドの肝は各楽器の暴力的な魅力を引き出しているところだ。特にドラムの破壊力は凄まじい。

30分一気に。何かをぶち壊したい気持ち、その衝動を代わりに叶えてくれる。

★★★ (2023.11.25)

第100位

Deep Purple

『Shades Of Deep Purple』

ハード・ロックの始祖みたいなイメージだけど、この1stでは、まだハード・ロックになりきれてない面白さがある。

ロッドのヴォーカルは60年代的な揺れがあるし、リッチーのギターもそこまでタフではない。幻想的な音像はクリームとかヴァニラ・ファッジみたいなアート・ロックの系統。そう思った矢先、「I’m So Glad」のカヴァーまで飛び出した。

白眉は「Mandrake Root」で、60年代から70年代へと繋ぐサウンド。後半のギター、ベース、キーボード、ドラムのインプロビゼーションは、クリームよりもある意味強力。

「Help」の平和的なムードのカヴァーには笑ったけど。

パープルたらしめているのは、ジョンのキーボードの音色なんじゃないかな。

★★★ (2023.11.22)

コメント